【喫茶手帳】日本茶 >

大和茶

【やまとちゃ】

★

★

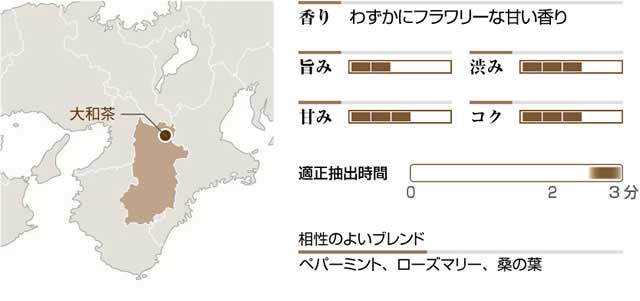

奈良県での茶栽培の歴史は古く、空海(弘法大師)が唐からお茶の種を持ち帰り、現在の宇陀市榛原区赤埴にある仏隆寺に播いたのが始まりといわれています。仏教と深く関わっていたお茶は、大和では寺院の庭園で栽培されていました。現在は三重県、京都府、滋賀県に隣接する標高200~500mの冷涼な大和高原一帯が主な産地です。生産地名により、月ヶ瀬茶、福住茶、柳生茶などと呼び分ける場合もあります。

「味は大和で、香りは宇治」といわれるように、大和茶には上品で腰がある味わいがあります。

| 東京書籍 (著:作山 若子/日本ティーコンシェルジュ協会) 「喫茶手帳」 JLogosID : 8504060 |